筑紫書体の魅力

普通の明朝体&ゴシック体 vs 筑紫書体の違い

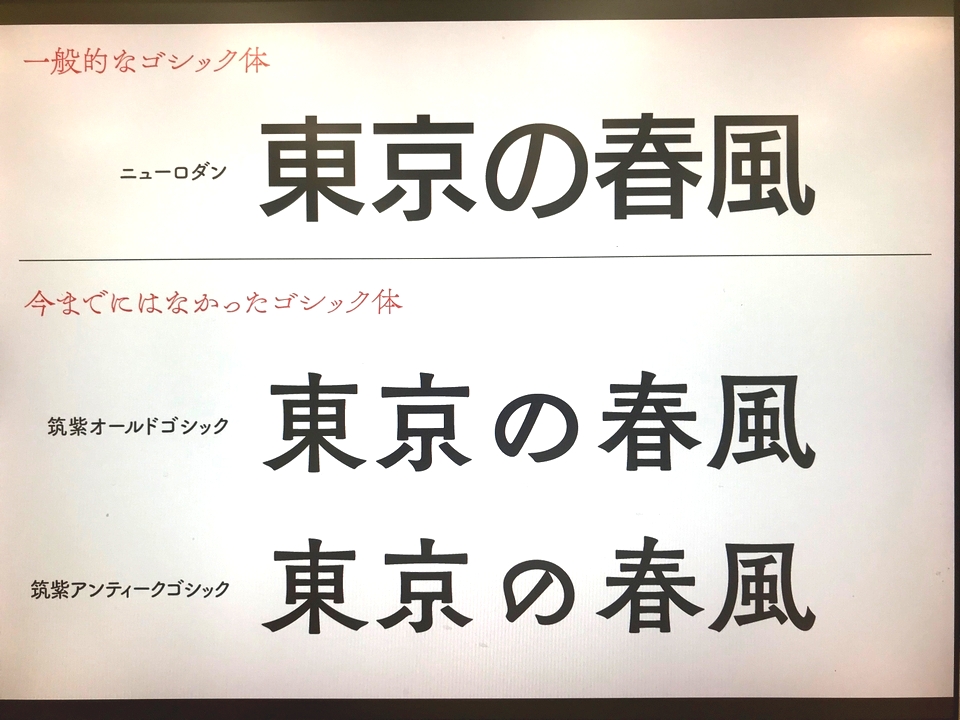

一番上の「ニューロダン」は、見慣れた形をしたゴシック体ですが、二つ目の「筑紫オールドゴシック」は同じ四角形のマス目に対して小さく作られています。並べてみると、三番目の「筑紫アンティークゴシック」は、『えっ、こんなゴシック体、みたことないーー』って感じですよね。でも、味わいのあるスタイリッシュな春風に感じます。

※藤田さんから、スライド掲載の許諾いただきました。

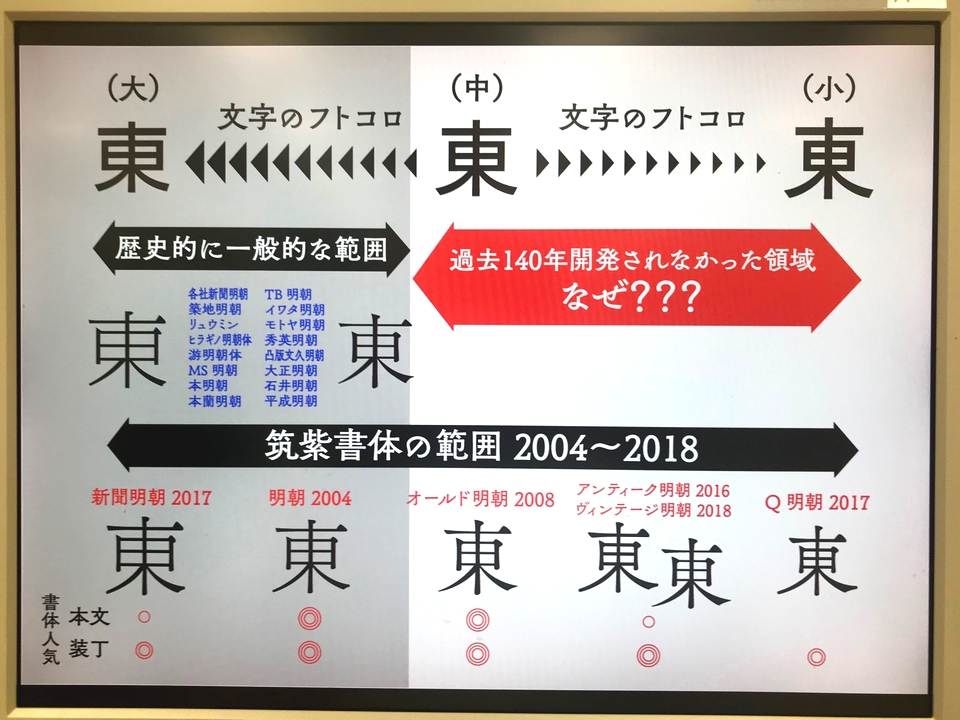

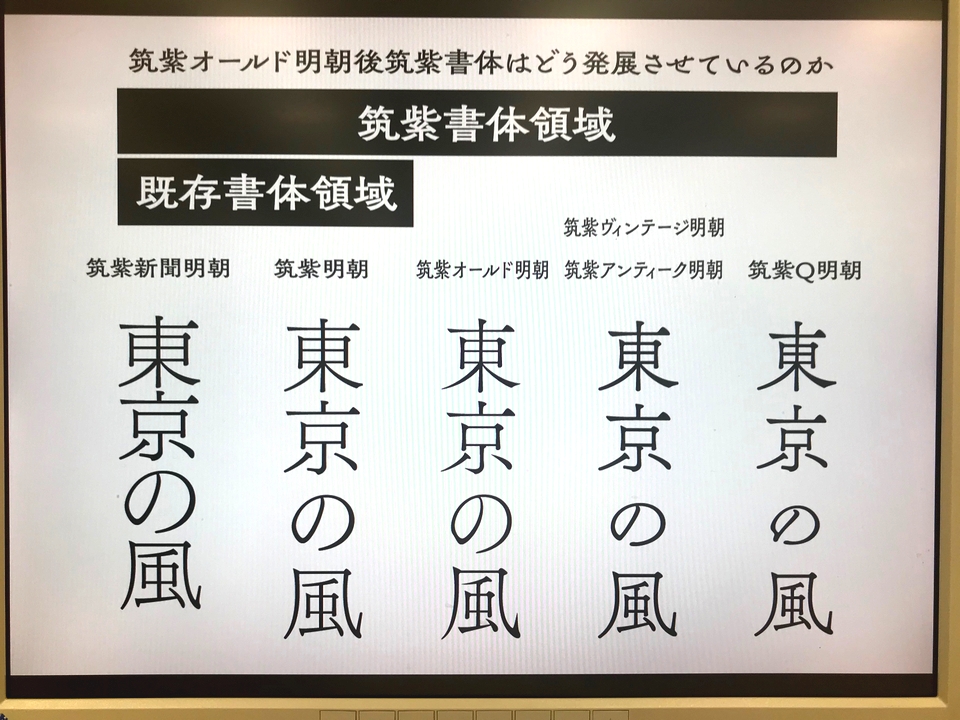

筑紫明朝マニアにはうれしい図表ですね。萌えますww 筑紫明朝マニアでなくても、とても勉強になる資料です。下半分は、筑紫書体シリーズのどの書体(ファミリー)が「本文」「装丁」で人気あるかのマトリックスです。「なるほどなぁ」と思いませんか?

上半分は、なぜ、過去に、オールド明朝~Q明朝のような領域の書体がなかったのかのマトリックス表です。(実際は、あったりしますが、代表的な明朝体やゴシック体では、ほとんどなかったと思われます。)

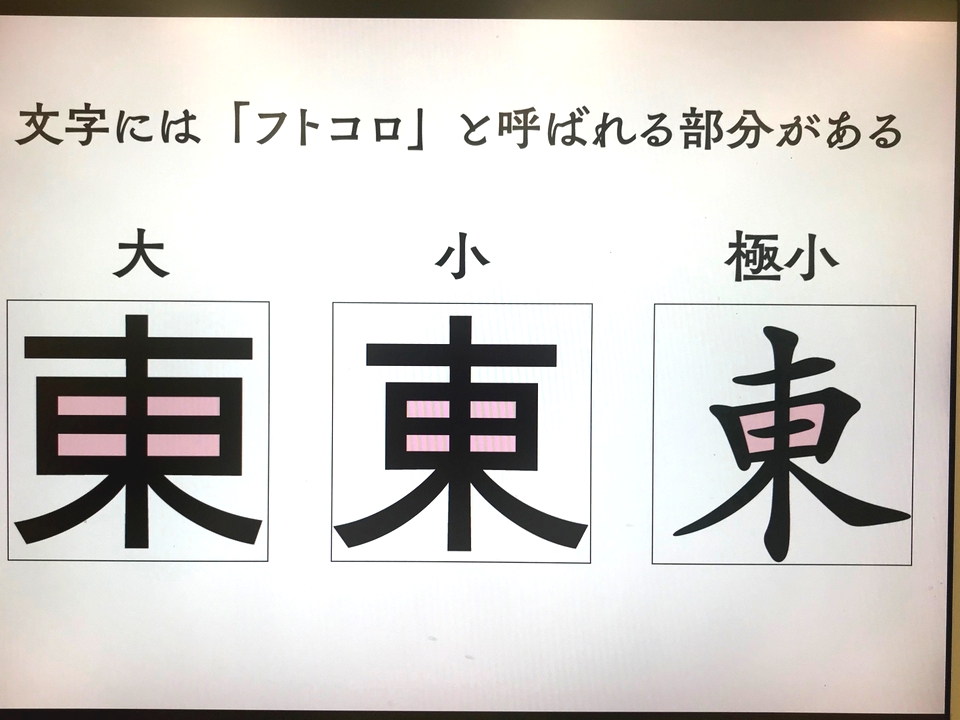

「ふところが広い書体」とか「ふところが狭い書体」とか表現しますが、それを分かりやすく説明しています。

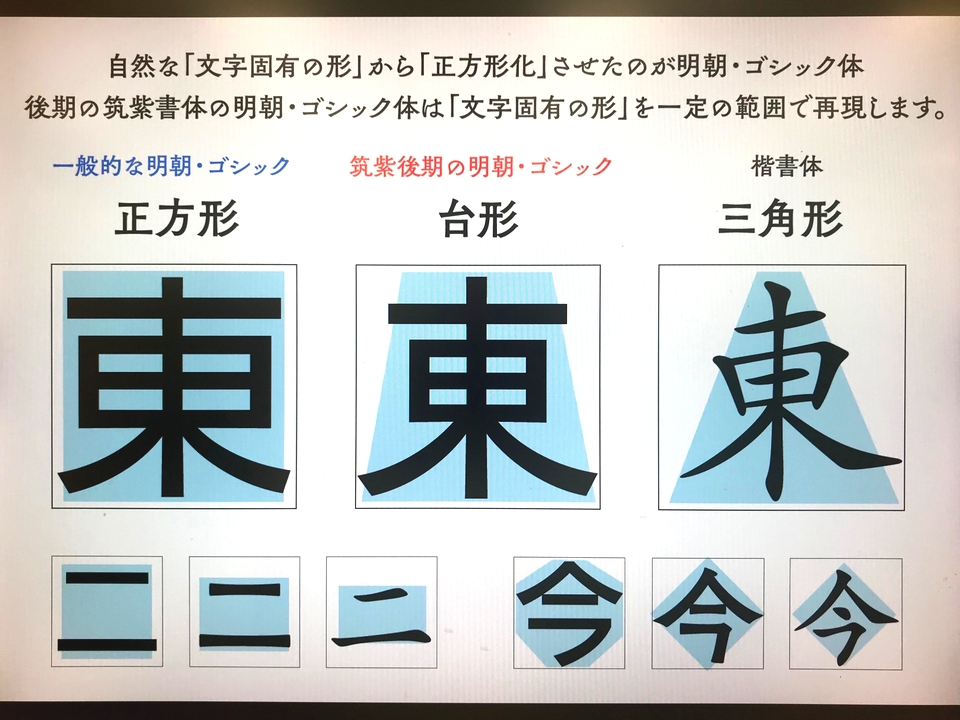

金属活字の時代から、漢字や仮名は、基本的に正方形のマス目におさまっています。同じ「東」でも、実体としての文字の形は、正方形だったり、台形だったり、三角形だったりします。

文字の概念の別の用語として、上下左右の余白を含んだ四角形のマス目を「仮想ボディ」といいます。そして、上下左右の余白を除いた文字の実体を四角形で囲んだ部分を「字面(じづら)」と言います。

仮想ボディと字面の説明

筑紫明朝体シリーズの各ファミリーを分かりやすく分類した図表です。[既存書体領域]は従来の普通の明朝体や新聞明朝に近い雰囲気(ふところの大きさ感)と言えます。

2008年にリリースされた「筑紫オールド明朝」以降、「筑紫アンティーク明朝」「筑紫Q明朝」「筑紫ヴィンテージ明朝」とリリースが続きましたが、右へ行くほど、キュッとして、シュッとした、ふところの狭い領域を開拓されました。